O pelos faciais têm muito mais significado do que parece à flor da pele

Texto Álvaro Oppermann / Ilustrações Julio Carvalho Publicado em 11/09/2017, às 08h00 - Atualizado em 23/10/2017, às 16h35

Não é novidade que gregos e romanos não se bicavam. Os homens de Roma pegavam até mesmo no pé, ou melhor, na barba dos gregos. Para os discípulos de César, aquelas barbonas cacheadas eram um tanto afeminadas e lembravam caracóis. No fundo, as troças guardavam uma ponta de inveja. Afinal, os gregos sempre foram mais peludos que os romanos. Mas a trajetória da barba é bem mais antiga

Há cerca de 38 mil anos, nossos ancestrais descobriram que, com lascas afiadas de pedra, conseguia-se um útil barbeador. Antes disso, porém, o ser humano do Paleolítico já tinha práticas que podemos classificar como vaidosas, como se tatuar e tirar os pelos do corpo (o primeiro “barbeador” foi então uma concha marinha). Os egípcios na Antiguidade desenvolveram um sofisticado código de etiqueta capilar para designar status social. A nobreza, entre a qual se contavam os faraós, cultivava em geral a barba. Isso era tão difundido que até mesmo uma rainha, Hatshepsut (que viveu por volta de 1480 a.C.), usava uma postiça, feita de ouro, durante as cerimônias religiosas. Ela era presa atrás das orelhas, como barba de festa junina. Os pelos faciais, contudo, estavam vetados aos sacerdotes, que se depilavam, não deixando muitas vezes nem mesmo as sobrancelhas. Excesso de vaidade? Nada disso, segundo Allan Peterkin autor de One Thousand Beards – A Cultural History of Facial Hair (“Mil barbas – A história cultural dos pelos faciais”). Essa era uma forma simbólica de se despirem de qualquer traço de animalidade (representada, na opinião deles, pela barba e pelo cabelo).

Essa atitude não era compartilhada pelos gregos, povo bem mais peludo que os egípcios. Sócrates, por exemplo, louvava e cultivava uma senhora barba. Na Grécia, os homens só abdicaram do seu uso a muito custo – e com pesar –, quando, em 323 a.C., Alexandre, o Grande, teria obrigado os soldados a cortar os pelos do rosto, porque eles podiam ser agarrados pelos inimigos durante as batalhas.

Já em Roma, segundo Peterkin, a atitude frente à barba era ambivalente. Senadores a cultivavam (e daí a expressão “barba senatorial”), mas em geral a norma era o rosto lisinho. O jovem do sexo masculino não cortava os cabelos até atingir a puberdade, quando despontavam os primeiros fios de barba. Então, raspava tudo, e oferecia as melenas e pelugens aos deuses, numa cerimônia no molde do bar mitzvah judaico. “Quando chegou a vez da ‘barba-mitzvah’ de Nero, ele não cabia em si de tanto orgulho”, escreve o autor, fazendo um trocadilho com a cerimônia da maioridade masculina religiosa judaica. Foi em Roma que se desenvolveram as primeiras barbearias e o creme de barba, feito à base de óleo de oliva. Tarquínio, inventor do sistema de esgotos romano, julgava a barba pouco sanitária. Curiosamente, porém, as mulheres tinham uma mórbida inveja dela. Cícero conta, por exemplo, que muitas desenvolveram o hábito de passar unguentos no rosto para o crescimento de pelos faciais. Esse costume chegou a tal extremo que obrigou o Senado a aprovar uma lei proibindo as tais melecas.

Na Idade Média, a barba ganhou conotação religiosa. Depois do cisma em 1054, que separou católicos e cristãos ortodoxos, a Igreja incentivou clérigos e leigos católicos a raspar o rosto, a fim de se diferenciar dos antigos colegas de fé (e, de quebra, dos “infiéis” judeus e muçulmanos). Isso deu motivo a equívocos, alguns até cômicos. Em 1066, Guilherme da Normandia invadiu a Inglaterra, depondo o rei saxão Haroldo. Estranhando a facilidade com que derrotara os ingleses, Guilherme foi inquirir seus oficiais. Segundo eles, os espiões saxões, ante a aproximação de um bando de homens de cara lisa, acharam que eram frades católicos, não soldados. A barbaridade – com o perdão da piada – custou o fim da dinastia saxônia.

Aos católicos, porém, o que mais desagradava era o bigode. A história dos pelos acima dos lábios é controversa. Os gregos desdenhavam o bigodão. Os sofisticados romanos o associavam aos francos, germânicos e gauleses. Ou seja: coisa de bárbaro jeca. Na Idade Média, não se sabe direito por que, ele ganhou uma conotação demoníaca: o diabo passou a ser representado usando bigode em pinturas populares. Mesmo mais tarde, em 1447, o parlamento inglês proibiu seu uso. “Ele virou símbolo das duas coisas mais odiadas pelos ingleses da época: a vaidade e o povo francês”, escreve o autor.

As navalhas utilizadas até o século 18 eram perigosas, diz Peterkin. Em 1770, surgiu a primeira realmente segura, com um cabo de proteção dobrável. O inventor foi o francês Jean-Jacques Perret. Da época de Perret até meados do século 19, a Europa viveu uma explosão da vaidade masculina. O filósofo Rousseau, no fim da vida (morreu em 1778), lamentava o fenômeno e chamava seus contemporâneos de “afeminados”.

Em 1880, dois americanos, os irmãos Kampfe, inventaram o aparelho de barbear cujo formato, em “T”, é usado até hoje. Porém, coube a um caixeiro viajante popularizar o invento. King Camp Gillette descobriu que o aparelho podia abrigar lâminas descartáveis. Como não havia tecnologia para fabricação de larga escala, Gillette recorreu a William Nickerson, um engenheiro do MIT (Massachusetts Institute of Technology), então conhecido por ter criado o botão de sobe e desce do elevador. O aparelho da Gillette debutou em 1903, vendendo 50 unidades. Três anos depois, as vendas já haviam subido para 300 mil aparelhos e meio milhão de lâminas.

Em 1903, o jornal Chicago Chronicle publicou um artigo médico alertando para o suposto fato de a barba, em média, abrigar “200 mil micróbios”. Foi o início de uma cruzada pseudocientífica contra a barba. Nos anos 1980, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher não permitia a presença de barbudos em seu gabinete.

No século 20, o rosto barbeado virou sinônimo de civilidade. Hollywood deu um impulso para a popularização definitiva do barbeador. Porém, da comunidade homossexual de Nova York surgiu uma reação contra o rosto liso. O estopim ocorreu em 1969, após os distúrbios de Stonewall (nome de um bar gay de Manhattan, palco de conflitos entre polícia e homossexuais). Segundo Peterkin, a briga deu o tom da cultura gay dos anos 1970 – aquela dos bigodões, barbas e trajes ultra masculinos à la Village People.

O vaivém da barba e do bigode ao longo da História

Os povos da Mesopotâmia, como caldeus e babilônios, usavam uma barba trançada. Dava trabalho: ela era lavada em óleo, depois prensada com ferro quente (um bastão parecido com o que faz “chapinha” hoje em dia).

Na Bíblia, Javé ordenou aos israelitas que “não raspassem a barba pelos lados”, estilo usado pelos patriarcas hebreus. Da mesma época vem o costume do peiot, cacho de cabelo lateral, usado por judeus ortodoxos.

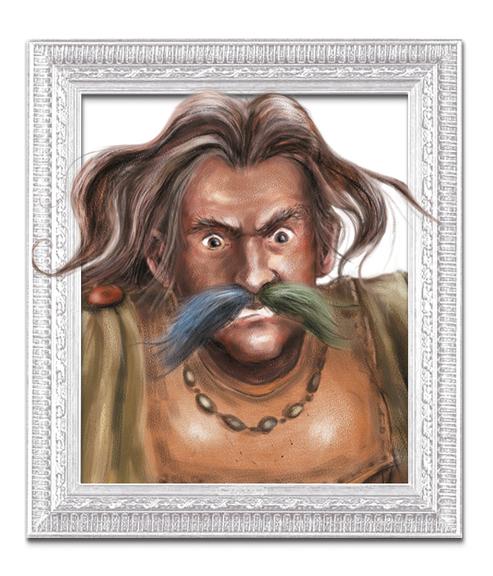

Em 53 a.C., o gaulês Vercingétorix liderou uma revolta contra Roma. Os rebeldes pintavam seus bigodões de verde ou azul (cores dos estandartes gauleses). Foi o primeiro povo do Ocidente a usar o bigode sem barba.

No começo do século, Hollywood deu uma forcinha para que os homens tirassem quaisquer vestígios de barba. Mais para a frente, o vocalista da banda Queen, Freddie Mercury (1946-1991), foi o símbolo da cultura gay dos anos 1980.

Saiba mais

One Thousand Beards – A Cultural History of Facial Hair, Allan Peterkin, 2001